Mal que les pese a los animalistas, el humano se ha cubierto con pieles animales desde que empezó a perder pelo y se enfrentó a climas fríos. Por supuesto, ese humano no mataba animales sólo por su piel sino también para comérselos, para aprovechar los huesos como armas, adornos, agujas para coser esas pieles y los cubriesen con mayor eficacia que así, sueltas como a veces nos las presentan en las películas. No eran tontos aquellos humanos. Y pasaban frío.

Porque a todo esto, esas razas que nos precedieron, fueron perdiendo pelo y, por tanto, abrigo. Hoy estamos en cueros. En cueros vivos, en pieles vivas. Apenas conservamos pelo en lugares que, en apariencia, son absurdos. Dicen que la función de tales pelambreras es, justo, facilitar la emisión de olores, las dichosas feromonas. Pero como al mismo tiempo que el pelo (nada que ver con el vello, mucho más sutil), hemos ido perdiendo el olfato, no sé para qué diablos conservamos ese pelo en axilas y pubis, además de en la cabeza y, en el caso masculino, en la barba. Quizá por eso ahora, aunque la moda es muy anterior, tal vez de milenios, muchas personas se depilen hasta quedar prácticamente lampiños de cuello para abajo. No está mal. Es infantil.

Fueron las clases poderosas, cuya principal función era demostrar que lo eran, quienes se habituaron a vestirse con pieles de animales no útiles para otra cosa, como el armiño. Si se quiere, eso ya puede empezar a considerarse ofensivo.

Claro que, mientras una tribu inuit caza un narval y no debe pasar nada, la nación japonesa caza miles de ballenas y sabemos que eso es una barbaridad, pero nos indignamos con el pobre esquimal porque el narval ¡es tan bonito, con su unicornio!, mientras la ballena jorobada es eso, jorobada y fea, de idéntica forma, aquellos reyes y emperadores vestidos de armiño no pusieron en peligro la existencia de esa alimaña, mientras hoy nos vemos obligados a criarlos en granjas porque si no se extinguirían. Es la demanda. La oferta se adapta.

Hoy se aprovechan de nuevo las pieles de los animales que solemos comernos: vaca, cordero, cabra, conejo. ¿Rata?, quién sabe. Los sombreros de castor ya no se estilan. Los reyes visten de militar, no de armiño. Vamos ganando. Los presidentes republicanos, ahí sí, visten a sus esposas de visón, ¡faltaba más! Los animalistas, de nuevo, se escandalizan, pero más por las pieles rumiantes o incluso roedoras. Respecto a visones y armiños, los liberan, causando gran beneficio a la fauna y flora local: según Lysenko, el gran biólogo marxista, el medio ambiente debe adaptarse a las necesidades de la Historia y de la Dialéctica.

¿Qué querrán los animalistas que hagamos con las pieles de esas bestias que nos comemos, a menudo en forma de hamburguesa?, ¿tirarlas para que no ofendan a nadie? Deberíamos comer menos hamburguesas, es cierto. Nada se dice de la dieta mediterránea, que no inventó la hamburguesa desgraciadamente: el señor McDonalds nunca nos lo perdonó. Pero si dejáramos de comer carne toda la humanidad, cosa muy recomendable, por otra parte, lo cierto es que al menos la mitad de nosotros sobraría por hambruna, pues los vegetales no dan para más; si se sustituyera por completo la dieta carnívora por la vegetariana, y aun vegana, mejoraría la emisión de gases de efecto invernadero (cuescos vacunos) pero se incrementaría (¿¡¡¡más!!!?) el uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas. Diversas maneras de irse a tomar viento. Se podría aducir el caso indio, gran nación vegetariana (no todos) y de mayor población que China a estas alturas, pero ¿estaríamos dispuestos a aceptar nosotros su nivel de pobreza?, ¡oh, sí!, yo sí, el resto que se jorobe y aguante, para eso soy el sabio de la ciudadanía, el ideólogo, el teórico cuyo horizonte está ante su propio ombligo. Habría que preguntar a esos cuatro mil millones de humanos que desaparecerían por hambre, ¡por supuesto!, estrictamente vegetariana y pura, incorrupta, decente, pero si lo hacemos, y contamos de veras con lo que piensa el personal, ¡no se va a poder hacer nada por la imprescindible, necesaria, urgente revolución humana hacia un Mundo Mejor!

Pero ¡caramba!, yo no he venido a hablar de la historia de las pieles, sino de mi propia piel. Desde finales de abril de este año dos mil veintitrés, he tenido un problema grave en ese órgano que, dicen, es el de mayor amplitud, grandeza, extensión del cuerpo humano. Según Wikipedia, la piel de este bípedo a cuya raza actual pertenecemos, mide un par de metros cuadrados y pesa unos cinco kilos. Ya es pesar. ¿Cómo lo habrán averiguado?, me pregunto, ¿despellejando a alguien?, ¿sanbartolomizando? Yo estuve a punto de autobartolomizarme, es decir, de despellejarme yo mismo, y no por acción propia sino por alguna reacción física indeseada y repugnante generada desde mi propio interior, es decir desde mi yo. Mi padre tenía psoriasis, aunque le afectaba sólo a codos, rodillas y a veces, a manos, si bien yo jamás lo vi con las extremidades superiores en estado catastrófico como yo he visto las mías. Lo atribuía a la ingesta de pescado crudo en malas condiciones, no sé si achacable a las hambres de la retirada hacia Francia en mil novecientos treinta y nueve, o a las hambres de los campos de concentración franceses. Es lo mismo. Posiblemente, él también lo heredó. Porque la psoriasis es hereditaria. Como la caspa, y yo siempre he tenido caspa, como él. Se lo decía: otros heredan fortunas, cortijos, industrias, y yo he heredado la caspa. En verdad, no me dejó sólo eso, pero dejemos aparte sus virtudes. La psoriasis.

Ha sido una invasión. Cualquiera que haya hecho la mili, por no decir quienes hayan seguido la carrera militar, saben que una invasión es diferente a un ataque. El ataque devasta, asesina y se retira, o si ocupa es con una miserable guarnición. La invasión se queda, repuebla. Eso ha sido lo mío: una invasión psoriásica.

He ido perdiendo, prácticamente, toda la piel de mi cuerpo. Se ha salvado, y no del todo, la cara, y también, debo confesarlo, el sexo. Es una gran ventaja, aunque a estas alturas ya no sé para qué me sirve el colgajo. Y no hablo de la cara. En zonas la perdía por pejeringas (me gusta llamarlas así, y no pellejos, palabra más adecuada a la Academia, porque me parecen ridículas, patéticas, y, repito, repugnantes) de un par de centímetros cuadrados, e incluso algo más, a veces ya algo endurecidas y otras no, pieles que me recortaba mi mujer con unas tijeritas como quien retira hilachas de los bordes de un trapo. En otras zonas, y esas pérdidas han sido mucho más duraderas, son diminutas escoriaciones, casi polvillo que, barrido del suelo (le doy tanto trabajo a mi mujer que lloro de arrepentimiento), formaba un considerable fondo en el recogedor. ¡Medio kilo piel!, exclamaba yo con ese destierro de la preposición que, cada vez, se demuestra sintagma más inútil. Exageraba, por supuesto, tal vez dos, tres gramos, quizá en algún momento álgido, un decagramo. Pero, ¡es que era escandaloso!, y sigue siéndolo, aunque haya disminuido de forma significativa. Tal vez ya no sea cataluz sino andaluz puro. Los años.

Mi esposa me “embarduña” amorosamente de crema hidratante, terapia necesaria para amainar efectos y acelerar curación. Me pongo en cueros (pieles) ante ella y me aplica ese unto. Utiliza el verbo embarduñar, arcaísmo hoy sustituido por embadurnar. Mientras el primero da la sensación de barreño, de entrañable, la segunda, la académica y reconocida, lo da de barniz, de capa que cubre, embellece, protege ligeramente pero no beneficia internamente. Las palabras son importantes.

Pregunto: ¿sería aconsejable un trasplante de piel? Caso de ser esto posible, y ante lo quimérico de un aporte de algún joven o guaperas internacional, me apunto a ser trasplantado con la piel de un rinoceronte, mucho más resistente de la que ahora mismo me gasto. La del elefante también me vale, sólo que sobraría un montón. Bueno, siempre podremos echarle la culpa al Emérito. O la de un cocodrilo, si bien el aspecto conferido sería aún más repugnante, y correría el riesgo de ser declarado y adorado como Lutembi por los ínclitos miembros del Patafísico. Estaría bien la piel de una nutria (o de las que hicieran falta): su impermeabilidad quizá me haría tomarle más cariño al agua, siempre y cuando ello no me hiciera perdérselo al vino. En realidad, he cambiado tantas veces la piel de los pies que más parezco una lamia, un ser híbrido con basas de reptil o de rapaz.

Es curioso porque ante una enfermedad de estas características todo el mundo te recomienda una cosa u otra. Incluso los médicos, que no tienen, de veras, veras, ni idea de qué es esto ni de cómo curarlo. ¡Hombre, nunca lo reconocerán, por descontado! Un matasanos, teóricamente experto en estos asuntos, me recetó hidratarme con Nivea, la del bote azul. Le hice caso: me dio un picor tal que pasé la noche rascándome como un mandril en lo alto de un baobab. Borrada la Nivea. La homeopatía era asimismo alabada. Las pastillitas. ¡Qué bonitas son!, lo que no sabía yo, porque nadie me lo dijo, y menos los homeópatas, es que para esta afección no debían ser ingeridas sino frotadas hasta su desgaste absoluto: por suerte, son pequeñas. Habría ido bien la acupuntura, mas ¿dónde encontrar un chino que no esté en un bazar? Difícil. La piel roja me ha hecho visionar cuanta película de indios y vaqueros se me ha puesto por delante, a ver si me asimilo y me normalizo. Ni por esas. ¡Ahora soy todo un sioux, un apache, salvaje, violento, de esos que trincan a la muchacha por la cintura y la besan desmayándola!

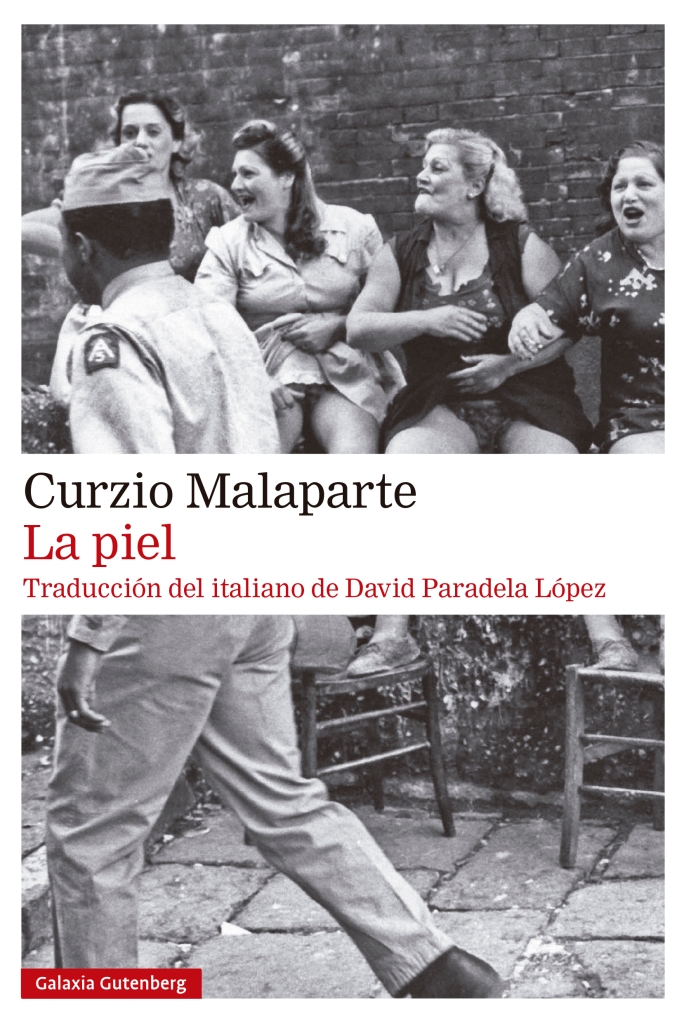

Una narración de Carlos Fuentes se tituló Cambio de piel. Debe ser de las pocas del mexicano que no he leído, pero, por supuesto, el título es metafórico, no literal. Hay otra novela de Curzio Malaparte titulada La piel, justamente. No la he leído, pero retrata, al parecer, la miseria italiana, y sobre todo napolitana, tras la Segunda Guerra Mundial y la invasión americana (por suerte, y contraviniendo la definición, no llegaron para quedarse, ni física ni políticamente, aunque impidieron el comunismo; pero eso ya estaba logrado sin ellos: los democristianos era invencibles, ayudados por la mafia, la camorra y la ndrangheta). Tras esa piel aparente, lo que es visible, existen unas tripas, unas entrañas que repugnan: el infortunio siempre es repulsivo, vale más taparlo. Los nazis fabricaban pantallas de lámparas y billeteras, no con piel humana, sino con piel de judío: a fin de cuentas, ellos no los consideraban humanos, ¡untermensch!, ¡subhombres! Con la mía se podría fabricar un cubrecama. Habría que recurrir a pegamento y elaborar una especie de aglomerado, como se hace con las virutas de mala madera. Dado que el español que no es judío ni moro, es alemán, como vengo diciendo desde hace años, mi piel sería tan útil para un nazi como la de cualquier Stern o Rabinovich. ¡A lo mejor es que no hay diferencia! Sin embargo, mi piel es mi piel, aunque ahora parte de ella sea como mis uñas cortadas o mis excrementos: excretada, mutada por otra. ¿Sigo siendo yo con nueva piel? Recuerdo a Cortázar y su personaje atesorador de esos recortes como si formaran aún parte de él.

Cualquier enfermedad, para quien la padece, tiene visos de una mutación. Un cambio interno que emerge a la superficie con la violencia, en ocasiones, de un submarino atacado o, mejor, de esos cetáceos cuya vista tanto atrae a los turistas y, con más razón, a los naturalistas que se preguntan el motivo de tales saltos: ¿limpieza, juego, comunicación? Y esa es la enfermedad: limpieza, tal vez juego de una naturaleza aleatoria y aburrida, comunicación de algo más grave. Hoy nadie puede decirlo. Pero esa mutación sentida es apartamiento, distancia respecto a los demás, por mucho que se acerquen a cuidar al mutante. No es que uno se vea como “la normalidad”, ni con respecto a los otros ni a sí mismo, pero el ser que hasta ahora se encontraba en el espejo ya no está ahí del todo: lo que ha cambiado es sustancial. ¿Pasará?, no siempre. ¿Esta invasión ha venido para quedarse?, ¿tendrá recidivas?, ¿cada primavera me tocará convertirme en un arapahoe cubierto de pieles no de mis presas devoradas sino propias, recubierto de pejeringas y polvillo. Así, polvoriento es mi estado. Dejémoslo.

Hay algo negativo detrás de todo esto, y no es precisamente respecto al paciente, y en este caso, claro, a mí. Tiene que ver con esa mutación. Es el egoísmo del enfermo. Su malestar es tal que se encierra en un capullo dentro del cual, él es quien peor se siente del universo. Es incapaz de pensar, no ya en la existencia de personas más dolientes que él, que siempre las hay, sino que quien está a su lado y lo ayuda puede estar cansado, asqueado, harto, reventado psicológicamente. Eso es lo normal, luego están los santos. De esos hay pocos.

¿Qué te puedo decir, Miguel? Que estoy a tu favor y contra la invasión. Y que tomes vitaminas, yo creo en las vitaminas, es la única fe que me queda.